Liberales anticomunistas

José Mª Peredo es Catedrático en Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid

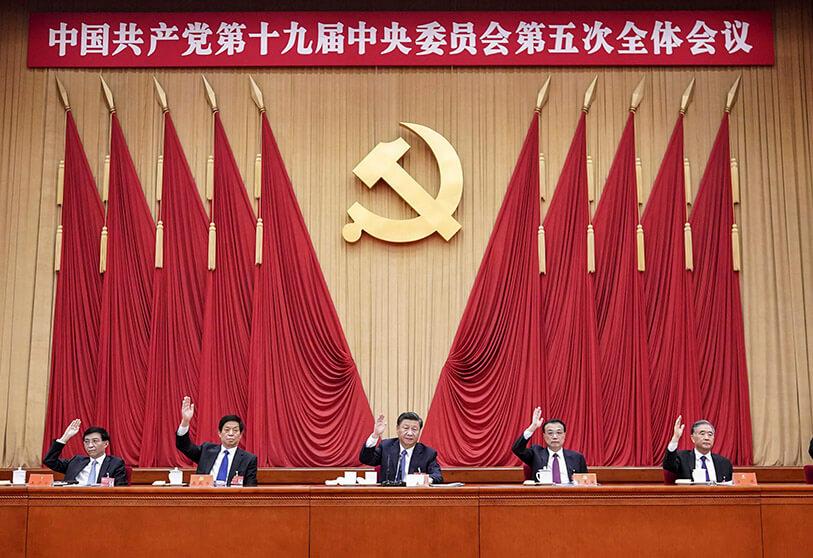

Esta es la cuestión: por qué China quiere crecer económicamente, multiplicarse militarmente y reproducirse como la primera potencia global en el siglo XXI. Y estas algunas de las hipótesis para abordar la cuestión: porque China pretende fortalecer su poder en Asia y construir un nuevo orden regional, una vez integrados con soberanía plena Hong Kong, Taiwán y los archipiélagos en disputa; porque quiere extender su potencia a Eurasia para recrear una influencia imperial postmoderna que perpetúe el poder chino; porque su objetivo final es dar la vuelta al orden internacional enfrentando al sistema liberal con el autoritarismo sino-comunista. Aunque no estén rigurosamente confirmadas, lo más probable es que las dos primeras hipótesis sean válidas y sucesivas. La tercera, muy improbable, necesitaría que el Partido Comunista Chino (PCC) fuera un partido mesiánico capaz de hablar y convencer al mundo con un mensaje único y con una única voz. Pero como no lo es, ni está el propio partido convencido de su mensaje, plantea otro en su lugar el secretario general y presidente chino Xi Jinping haciendo valer su eficacia económica y propagandística en el descafeinado Foro de Davos, trasladado en 2021 a Singapur, para autoproclamarse como el gran valedor de la globalización liberal mientras los Estados Unidos se recomponen y se vacunan.

Aún convalecientes, los americanos diseñan una revitalizada política exterior. El documento ‘The Longer Telegram’, publicado en enero por el Atlantic Council, think tank bipartidista, advierte sobre la urgente necesidad de construir una gran estrategia a largo plazo (tres décadas), que focalice en China la amenaza prioritaria, que integre de manera irrenunciable a los aliados democráticos más sólidos de Europa y Asia para desarrollarla y que comprenda China como una potencia rival y competitiva pero no como un territorio perpetuo del Partido Comunista y a éste como un partido permeable y no como un espacio soberano iluminado por Xi Jinping y gobernado por sus más fieles ideólogos. Con una diversidad de planteamientos no necesariamente dominantes, entre los que se encuentran, ahora en segunda fila, los de los herederos de Deng, Jintao y Zemin. Es decir, los líderes moderados y coexistentes con el progreso estable y estabilizador y no los profetas de un crecimiento incierto apoyado desde una estrategia de desestabilización internacional.

La prensa libre, New York Times, observa con atención los movimientos de ambos actores para interpretar la evolución de los dos sistemas. Y echa mano en un artículo de James Traub, entre otras referencias, del pensamiento y la acción de los denominados Cold War Liberals, encabezados en el Congreso por el senador Hubert Humphrey que, junto a historiadores como Arthur Schlesinger, teólogos y líderes sociales, fundaron el Americans for Democratic Action en los años 50, que conformara un cuerpo de lobistas e intelectuales para hacer frente al comunismo desde los enfoques liberales. Consideraban entonces los progresistas moderados de Estados Unidos que para vencer al comunismo había que construir propuestas y entrar en la batalla de las ideas además de reforzar los planteamientos militares y estratégicos y la acción diplomática.

La historia dio la razón a ambos sectores. A los estrategas y políticos que como Reagan plantaron cara a la altiva geopolítica soviética, y a los intelectuales y líderes que fundamentaron el crecimiento del liberalismo democrático sobre los principios de la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos. Realismo e idealismo unidos frente al enemigo común que era en aquel tiempo y quiere serlo ahora, el autoritarismo totalitario contra el que lucharon los americanos de la segunda mitad del siglo XX.

La batalla de las ideas es la batalla de las palabras. El dominio del relato se dice ahora, en este mundo donde la narrativa digital aparece diezmada, eliminada, perseguida, por la mentira y las noticias falsas y mortíferas. Muchos liberales progresistas, y socialistas, cayeron durante la Guerra Fría en las redes analógicas e intelectuales de la propaganda soviética. Otros no. Otros como Felipe González dieron la vuelta a la cabeza de pulpo del marxismo convencidos de que era mejor vivir libremente en Nueva York que oprimidos en Moscú. Teólogos cristianos y de distintas religiones, afirmaron que era mejor mantener sus creencias antes que someterse al yugo del autoritarismo materialista. Agentes sociales, emprendedores y políticos consideraron entonces que la justicia social era un concepto indisociable de la idea y el concepto de la libertad individual. Irreproducible en regímenes que hostigaban a la oposición y a la disidencia. Imposible de alcanzar en estados clientelistas sin derechos ni constituciones democráticas.

El liberalismo americano, el ideario europeo y los valores del orden internacional no pueden caer hoy en los tentáculos de la moderna propaganda autoritaria que permea en los discursos y en la red. Xi Jinping o cualquier otro dirigente de un sistema políticamente injusto, no puede enarbolar la bandera de una renovada globalización más justa y social, ni en Davos ni en Singapur. Los italianos han situado a Mario Draghi a la cabeza de un Gobierno que tendrá que gestionar 200.000 millones de euros en ayudas europeas para la recuperación de Italia. Biden ha puesto en marcha un plan de 1,9 billones de dólares para revitalizar la economía y a la sociedad americana, dividida tras la pandemia. La batalla de las ideas es también una batalla de la eficacia política y tecnocrática. Una gran estrategia compartida y liderada por las principales democracias.