José Mª Peredo, Catedrático de Comunicación y Política Internacional

El éxito de la líder taiwanesa Tsai Ing-wen en la lucha contra la pandemia ha desatado las alarmas en el régimen comunista chino, incapaz de restablecer su perdida imagen internacional con envíos de material sanitario y con los avances en la investigación de una vacuna contra la COVID-19. La falta de transparencia ante las cifras de víctimas y ahora la nebulosa en torno a las consecuencias sociales y económicas que esconden los mensajes de la Asamblea Popular Nacional sobre la necesidad de priorizar el empleo han transformado el “milagro chino” en una sucesión de palabras y letras que no consiguen reactivar la confianza en lo único creíble que mantenía al Partido Comunista Chino en pie: sus cifras económicas. Sin ellas, y con el panorama comercial internacional ralentizado, el sistema oligo–burocrático chino se tambalea. Mientras Taiwán u otros rivales estratégicos, Japón, por ejemplo, salen reforzados de la lucha contra la pandemia gracias a la aplicación de medidas democráticas, solventes y económicamente competitivas.

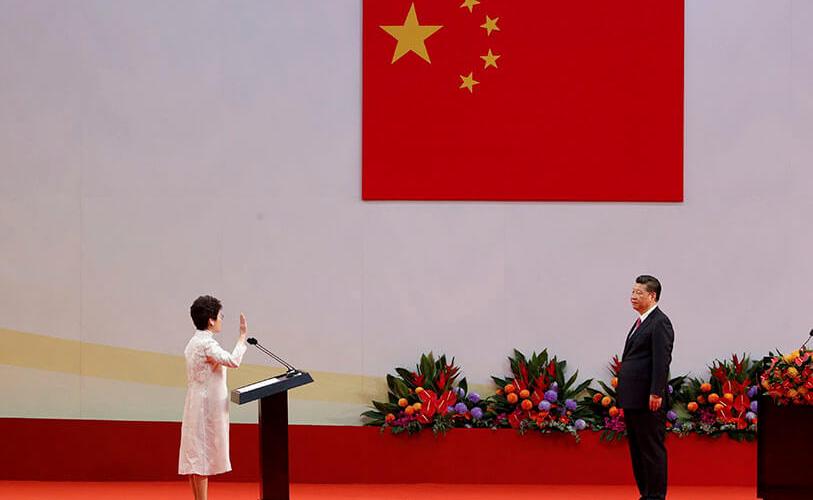

La debilidad, no la fortaleza, se esconde ahora en la decisión china de endurecer las leyes de seguridad en Hong Kong, para evitar las protestas que no hicieron daño a su credibilidad en los años de bonanza y liderazgo mundial. Y por eso, y por la suculenta capacidad hongkonesa de atraer inversiones, fueron respondidas entonces desde la prudencia y la proporcionalidad. Pero los meses venideros auguran un rebrote de las manifestaciones que bien podrían ocasionar un efecto distinto en otras regiones dentro de China, o en el seno del entramado de aliados y socios estratégicos vapuleados por la pandemia. La solución que ha encontrado el “politburó” chino ha sido la de amenazar a los hongkoneses, convirtiendo sin pretenderlo a los ciudadanos de la boyante ciudad–estado, en víctimas de una represión que aún no se ha producido.

El fantasma de Tiananmen y la brutal represión del Ejército comunista contra los manifestantes en 1989 planea sobre un régimen que no ha sabido desligarse suficientemente de su herencia represora en 30 años de desarrollo económico. Pero la China actual no puede ni siquiera pensar en una involución hacia el territorio del totalitarismo cuando en estos 30 años ha conseguido finalmente que la sociedad internacional asuma el autoritarismo de sus dirigentes en aras del crecimiento global, pacífico y sostenido. El gran salto hacia el pasado sería una decisión a la vez equivocada y suicida en un tiempo donde a cada esfuerzo chino por dotar a su sistema de credibilidad, le responde la realidad de una crisis ocasionada por una pandemia en cuya gestión, el gobierno de Xi Jinping arroja muchas más sombras que luces. De momento, tal y como cuenta Ana Alonso en su análisis en El Independiente, el chivo expiatorio de la milenaria calamidad ha sido el ex viceministro de Seguridad Pública, Sun Lijun, afín a lo que llaman el “clan” del expresidente Jiang Zemin. Ha pagado el pato de Wuhan y de las anteriores protestas en Hong Kong, para que los 3.000 representantes de la Asamblea Popular Nacional puedan volver a sus respectivos puestos burocráticos con el horizonte despejado.

La breve experiencia democrática china existe y se manifiesta en los resultados políticos de Taiwán y en las calles de Hong Kong. En ningún caso en la República Popular de China donde su milenaria historia nunca ha concebido un sistema democrático ni un experimento similar. Sin embargo, el Partido Comunista sí que ha sabido integrar la experiencia burocrática china acumulada en largos años de sometimiento de su pueblo al dictado de las letras -los mandarinatos-, de las armas -los Ming o los Manchúes-, y de las purgas, los maoístas. Su perpetuación en el poder dependerá ahora, como tantas otras veces en la historia, de cómo sepan hacer valer su conocimiento en el tiempo en el cuál les ha tocado vivir. El tiempo de nuestros días, determinado por un minúsculo organismo procedente de Wuhan y vencido en Taipéi.