Los símbolos de China

Los símbolos de China

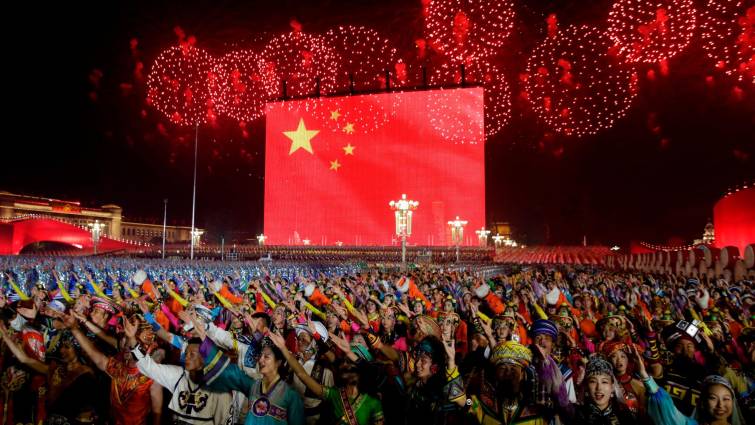

Xi Jinping ha conmemorado el 70 aniversario del nacimiento de la República Popular China, después del triunfo de la revolución comunista y la victoria militar frente a los nacionalistas del Kuomintang en 1949, visitando el mausoleo de Mao Zedong expuesto en la Plaza de Tiananmen, en el mismo lugar donde fueron masacrados los estudiantes demócratas chinos que se manifestaron en el 40 aniversario de 1989 solicitando entonces libertades y obteniendo a cambio la muerte entre los tanques y las balas. Toda nación necesita de sus símbolos. Es comprensible que la joven nación comunista, heredera de la decadente y vasta cultura china, de las vastos embustes marxistas – estalinistas, decadentes también, y del oportunismo, quiera preservar los escasos símbolos de una historia tan poco coherente y perceptible. Pero hacerlo a plena luz y delante de un mundo interconectado, civilizado por la ilustración y por la diversidad de creencias pre comunistas; amante en su mayoría de la democracia y respetuoso con los derechos humanos; mínimamente culto y leído gracias a tantas décadas de progreso liberal. Hacerlo delante de toda esta sociedad global, esa reverencial genuflexión ante la tumba del Gran Timonel, que llevó a la muerte a entre 25 y 40 millones de conciudadanos por el hecho de no haberse sabido adaptar, en los años 60, a las exigencias de un cambio cultural que les convirtiera en comunistas y nunca más en chinos decadentes y colonizados. Hacerlo en la Plaza de Tiananmen, donde la imagen incomprensible del dictador, referente en esa joven nación comunista que no genera admiración alguna, nada más que su otro yo, el capitalista con el cual ha crecido exponencialmente, está expuesto al público para que nadie olvide quién manda en las mentes (un gran desfile), y quién dirige los pasos, (15.000 soldados), de un proyecto tan megalomaníaco como el de convertir a los pobres en personas, primero, y a las personas en buenos comunistas después, y luego punto y final. Y tras el final, el Partido.

En las páginas de propaganda distribuidas en la prensa internacional para explicar el sentido de la conmemoración y el hecho de que un país tan rico en personas y bienes sea así gobernado – inexplicable si no fuera porque está gobernado por las armas y por la parafernalia comunista – no hay referencia alguna a Mao. La historia de la China actual, contada en esos breves panfletos, manipulados como no podría ser de otra manera porque sin libertad de expresión solo hay mentira o manipulación, empieza en el proceso de Reforma y Apertura, que puso en marcha Deng en 1978, cuando los Estados Unidos se fijaron en la extrema dificultad de que rusos y chinos cabalgaran juntos por las estepas del Asia Central y más allá si no es para enfrentarse, conquistarse, mandarse o morirse. Y luego hablan, esas hojas de propaganda que ya no parece comunista, pero que sigue haciendo reverencias a no se sabe quién ni por qué, de la incorporación a la República Popular cuyo aniversario ahora se conmemora, de Hong Kong y Macao en la década de los 90, cuando China entró en la senda del crecimiento, de la Organización Mundial del Comercio, donde lo había hecho su rival, Japón, mucho antes: en el progreso. Pero lo hizo sin bajarse del burro ideológico, es decir, sin soltarse el poder y dejárselo en las manos del pueblo chino, una buena parte de él pidiendo democracia ahora y desde hace años en Hong Kong, mientras veía la reverencia de Xi Jinping al pasado, que es prácticamente imposible que vuelva, a no ser que se levantara el dictador, para comprobar cómo están, después de 70 años, los frutos humanos tras su perversa y no olvidada siembra de desolación. Y tuvo que inventárselo más adelante el Partido, fabricando otro slogan, un nuevo símbolo, el de un país, dos sistemas. Un sistema que manda y que dice por donde hay que caminar, en qué y cómo. Y otro que produce, imita, trabaja, no descansa, cobra poco y sufre silente por la inmensa felicidad de ya no ser decadentes ni colonizados, sino libres al fin y para siempre.